Hybride Parks kombinieren Wind- und Solaranlagen auf einer Fläche. Das sorgt für ein ausgeglicheneres Stromprofil, senkt Kosten bei Fläche und Netzanschluss und nutzt Synergien – erfordert aber sorgfältige Planung wegen Verschattung, Repowering und rechtlicher Vorgaben.

Was sind hybride Parks?

Hybride Projekte vereinen die Stärken von verschiedenen erneuerbaren Erzeugungstechnologien auf räumlich engem bzw. zusammenhängendem Gebiet. Durch die Kombination verschiedener Erzeugungstechnologien und damit einhergehend voneinander abweichender Erzeugungsprofile kann insbesondere eine stabile Stromversorgung bei gleichzeitig optimaler Flächen- und Infrastrukturnutzung gewährleistet werden.

Hauptsächlich Windenergie- und Photovoltaik (PV)-Anlagen eignen sich für eine gemeinsame Realisierung als hybride Parks, da sich das Erzeugungsprofil auf Monatssicht sehr gut ergänzt. Windenergieanlagen erzeugen im Winter mehr Strom als im Sommer und PV-Anlagen im Sommer mehr Strom als im Winter (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Erzeugungsprofil von PV- & Windenergieanlagen in Deutschland (2020 bis 2024) im Jahresverlauf (Eigene Darstellung auf Basis von Bundesnetzagentur, SMARD (2025))

Aus diesem Grund fokussiert sich der nachfolgende Artikel speziell auf hybride Parks mit Windenergie- und PV-Anlagen und die damit verbundenen Chancen und Risiken.

Bei der Umsetzung von hybriden Parks gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten:

- Gemeinsame Planung des Wind- und PV-Parks: Dies ist eine integrierte Vorgehensweise, bei der die vorhandenen Flächen optimal genutzt und die benötigte Infrastruktur (Kabeltrassen, Netzanschluss etc.) unter Berücksichtigung beider Erzeugungstechnologien skaliert werden.

- Nachträgliche Ergänzung: Die häufigste Form einer nachträglichen Ergänzung stellt die Erweiterung eines Windparks um einen PV-Park dar. Durch die Nutzung bereits bestehender Infrastruktur können Anpassungen an der vorhandenen Infrastruktur notwendig sein. Zudem wurden die Standorte der Windenergie- und PV-Anlagen nicht ganzheitlich unter Berücksichtigung der jeweils anderen Erzeugungstechnologie geplant, sodass es im Vergleich zu einer gemeinsamen Planung zu Ertragseinbußen kommen kann.

Chancen und Risiken von hybriden Parks

Das Erzeugungs- bzw. Vermarktungsprofil

Wie bereits in der Einleitung beschrieben, ergänzen sich die beiden Erzeugungstechnologien Wind und PV im Jahresverlauf sehr gut. Addiert man die Erzeugungsmengen in Deutschland aus den Jahren 2020 bis 2024 erkennt man dies sehr anschaulich. Windenergieanlagen erzeugen in den Sommermonaten aufgrund von vermehrt auftretenden, windarmen Hochdruckgebieten weniger Strom als im Winter; PV-Anlagen aufgrund der erhöhten Sonneneinstrahlung im Gegensatz dazu mehr als im Winter. Die Folge ist ein geglättetes Erzeugungs- und Einspeiseprofil am Netzverknüpfungspunkt, was unter anderem zu einer Reduzierung des Preisrisikos führt. Das geglättete Erzeugungsprofil ermöglicht zudem bessere Vertragskonditionen bei der Ausgestaltung von PPA (Power Purchase Agreements), da das Prognose- und Ausgleichsrisiko für die Ausgleichsenergie sinkt.

Abbildung 2: Erzeugungsprofil von PV- & Windenergieanlagen in Deutschland (2020 bis 2024) im Jahresverlauf inkl. kumuliertem Erzeugungsprofil (Eigene Darstellung auf Basis von Bundesnetzagentur, SMARD (2025))

Flächennutzungsoptimierung durch hybride Parks

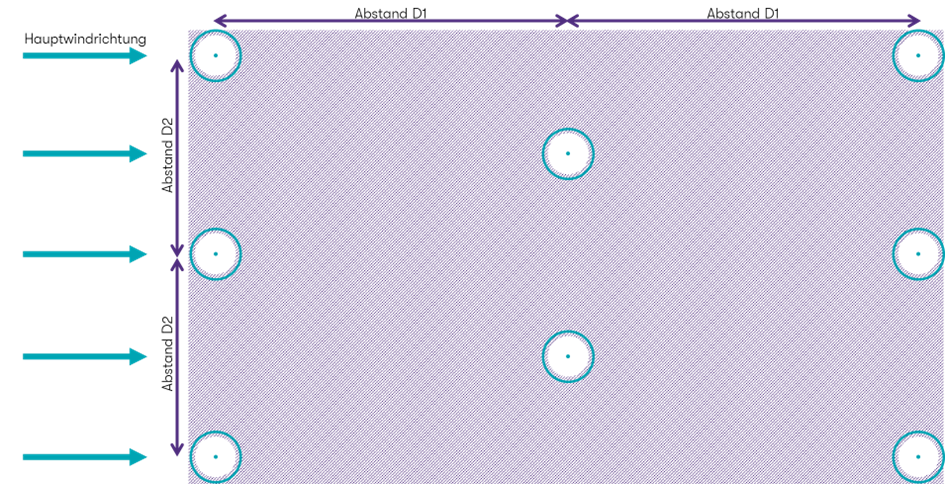

Abbildung 3: Beispielhafte PV-Potentialflächen (schraffiert) zwischen Windenergieanlagen (Zufahrtswege & topographische Gegebenheiten wurden vernachlässigt) (Eigene Darstellung)

Um die Stromerzeugung pro Windenergieanlage zu maximieren, werden Windenergieanlagen aufgrund von Turbulenzkreisen und Luftverwirbelungen in einem bestimmten Abstand zueinander aufgestellt. In Hauptwindrichtung beträgt der Abstand zwischen zwei Windenergieanlagen etwa das fünf- bis siebenfache des Rotordurchmessers (D1), quer dazu etwa das drei - bis fünffache (D2). Bei modernen Windenergieanlagen mit einem Rotordurchmesser von 150 bis 170 Metern beträgt die Entfernung zwischen zwei Anlagen in Hauptwindrichtung zwischen 750 bis ca. 1.190 Metern.

Durch diese Abstände entstehen erhebliche Freiflächen zwischen den einzelnen Windenergieanlagen, die ohne wesentliche Beeinträchtigungen für die Stromerzeugung mit PV-Anlagen genutzt werden können. In einem typischen Windparklayout (vgl. Abbildung 3) ergibt sich pro Windenergieanlage eine bebaubare Freifläche von mehreren Hektar. Auch in landwirtschaftlich genutzten Gebieten, in denen Windparks stehen, ist es möglich, die PV-Flächen so zu integrieren, dass Doppelnutzungen mit Beweidung oder bodenschonender Landwirtschaft erhalten bleiben. Die solare Nutzung zwischen den Windenergieanlagen erlaubt es, die Gesamtenergiedichte der genutzten Fläche zu steigern – ohne dass zusätzliche Flächen in Anspruch genommen werden müssen. Dies ist insbesondere in dicht besiedelten Gebieten von Vorteil.

Dabei ist zu beachten, dass ein Windpark aufgrund der Topografie, der Windrichtungen, der Bodenbeschaffenheit, der Erschließungswege und der bereits bestehenden Nutzung des Geländes stets individuell geplant wird. Dadurch variieren die tatsächlichen Abstände und Ausrichtungen der Anlagen von Standort zu Standort, weshalb auch die Integration von PV in diese Strukturen individuell für das jeweilige Layout geplant wird. Aus diesem Grund ist eine pauschale Abschätzung der Flächeneinsparung durch hybride Wind-/PV-Parks nicht möglich.

Neben dem Vorteil der Flächeneinsparung bringt die gemeinsame Nutzung durch hybride Parks auch Herausforderungen mit sich. Insbesondere sind die PV-Module durch die teilweise über 200 Meter hohen Windenergieanlagen Verschattungen ausgesetzt, die den Stromertrag der PV-Anlagen beeinflussen. Die Verschattungen ändern sich im Tages- und Jahresverlauf und treten vor allem morgens, abends und im Winter auf, wenn die Sonne tief steht. Dieser Effekt sollte im Einzelfall detailliert geprüft werden, da dies bei der Anordnung bzw. Ausrichtung der Module berücksichtigt werden muss.

Zudem muss ein gewisser Sicherheitsabstand zu Windenergieanlagen (insbesondere für Kranstellflächen, Zuwegungen, etc.) berücksichtigt werden, damit etwaige Wartungen und der Rückbau der Windenergieanlagen ohne Einschränkungen durchgeführt werden können (näherungsweise in Abbildung 3 durch die weißen Kreise gekennzeichnet).

Synergieeffekte bei Pachtkosten

Bei PV-Anlagen sind die Flächen, auf denen die Anlagen errichtet werden, in der Regel blockiert für eine weitere Nutzung. Ausnahmen stellen insbesondere Agri-PV-Anlagen oder bifaziale PV-Anlagen dar, bei denen eine (landwirtschaftliche) Nutzung auch nach Errichtung der PV-Anlage möglich ist. Die Pachtentgelte für die Nutzung der Flächen werden häufig in Euro pro Hektar als Festbetrag gezahlt.

Im Gegensatz dazu ermöglichen Windenergieanlagen eine fortgeführte, wenn auch auf den entsprechenden Flächen eine reduzierte, landwirtschaftliche Nutzung. Ernte- und Ertragsausfälle werden zumeist im Rahmen der Pachtverträge kompensiert und die Pachtentgelte oftmals über eine ertragsabhängige Vergütung im Poolmodell ausgezahlt. Da die tatsächlichen Anlagenstandorte oftmals erst im Zuge der Genehmigungsplanung festgelegt werden und aufgrund der hohen Rotorradien vergleichsweise große Baulasten entstehen, werden im Rahmen der Flächensicherung häufig auch viele ungenutzte Flächen mitgepachtet.

Exakt diese Flächen können sowohl bei der gleichzeitigen Errichtung von hybriden Parks als auch nachträglichen Erweiterungen von Windparks um PV-Anlagen genutzt werden. Mithilfe hybrider Parks kann im Vergleich zu Stand-Alone-Varianten einzelner Erzeugungstechnologien somit eine deutlich optimierte Flächennutzung realisiert werden (vgl. Kapitel „Flächennutzungsoptimierung durch hybride Parks“). Diese daraus resultierenden Synergieeffekte spiegeln sich unmittelbar in den Flächenkosten wider, sodass trotz des zusätzlichen Kompensationsbedarfs für Ertragsausfälle aus landwirtschaftlicher Nutzung, signifikante Kostenreduzierungen erreicht werden können. Im Falle von Neuerrichtungen hybrider Parks entstehen daraus zudem Vorteile im Wettbewerb um geeignete Flächen, da höhere Pachtzahlungen möglich sind.

Vertragliche Umsetzung der hybriden Flächennutzung

Sowohl bei der von Anfang an geplanten Flächennutzung durch hybride Parks als auch im Rahmen der nachträglichen Ergänzung von Anlagen in einen bereits bestehenden PV- oder Windpark, sind vertragliche Regelungen erforderlich. Insbesondere sind Flächensicherungsverträge (Flächennutzungsvertrag) entsprechend auf die Doppelnutzung anzupassen, sofern die Vertragspartner übereinstimmen. Aber auch im Zusammenhang mit der nachträglichen Doppelnutzung sind bereits bestehende Flächennutzungsverträge durch Ergänzungsvereinbarungen entsprechend anzupassen. Regelungen, welche beachtet bzw. ergänzt werden sollten, umfassen z.B. die Änderung der konkret genutzten Fläche und ggf. Vergütungsvereinbarungen.

Sofern die Betreiber der PV- und Windenergieanlagen nicht übereinstimmen, sind Abstimmungen und ggf. vertragliche Regelungen zwischen den Betreibern sinnvoll und erforderlich. Zum einen sind die Flächenaufteilung und Nutzungsrechte zu vereinbaren, aber auch z.B. der Zugang zu gemeinsam genutzter Infrastruktur (u.a. Leitungen, Netzanschluss und Wege), die Haftung für gegenseitige Beeinträchtigungen (z.B. Verschattung oder Schall), die Koordination von Bau- und Betriebsphasen sowie Abstandsregelungen.

Synergien bei Infrastruktur

Der maßgebliche Aspekt zur Hebung von Synergiepotenzialen bei der Realisierung von hybriden Parks liegt im Bereich der Infrastruktur. Diese bezeichnet in diesem Kontext die Kabeltrasse sowie den Netzverknüpfungspunkt (NVP) zur Einspeisung des erzeugten Stroms. Aufgrund der ergänzenden Erzeugungsprofile von PV- und Windenergieanlagen ist es grundsätzlich gut denkbar, dass Netzanschlüsse gemeinsam für beide Erzeugungstechnologien verwendet werden können. Dies wird auch als Cable-pooling bezeichnet.

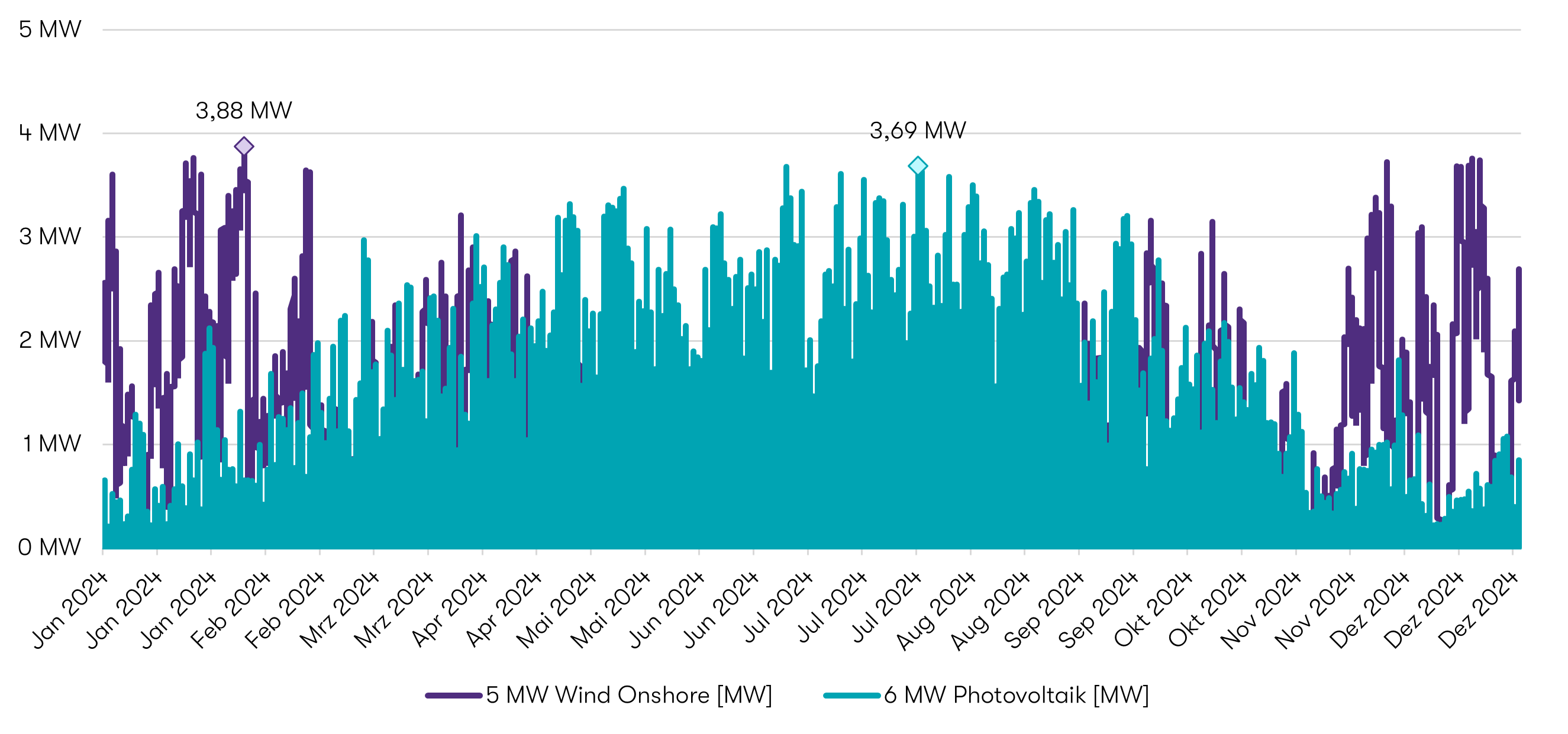

Abbildung 2 zeigt beispielhaft die auf Basis der durchschnittlichen Ist-Erzeugung in Deutschland abgeleitete und skalierte Erzeugung einer Windenergieanlage mit fünf MW Leistung sowie einer PV-Anlage mit fünf MW Leistung. Auch wenn dieser Form der Analyse leichte Vereinfachungen zugrunde liegen, insbesondere da die gemittelte Erzeugung für ganz Deutschland herangezogen wird, sodass individuelle Lastspitzen nicht ausreichend reflektiert sind, vermittelt sie doch einen guten Überblick des Einsparpotenzials bei der gemeinsamen Nutzung von Netzanschlüssen. Die individuellen Lastspitzen der jeweiligen Technologien liegen bei 3,88 MW für Windenergie- bzw. 3,69 MW für PV-Anlagen; kumuliert beträgt die Lastspitze 5,14 MW.

Abbildung 4: Erzeugungsprofile durchschnittlicher Wind- und Photovoltaikanlagen in Deutschland (Eigene Darstellung auf Basis von Bundesnetzagentur, SMARD (2025))

Eine deutlich detailliertere Analyse von geplanten Überbauungen von Netzanschlüssen (d.h. von Anlagenauslegungen, bei denen die kumulierte Erzeugungsleistung oberhalb der Einspeiseleistung des Netzverknüpfungspunkts liegt) des Bundesverband Erneuerbare Energien e.V. (BEE) zeigt die realistisch erwarteten Effekte anhand verschiedener Erzeugungsmixe an unterschiedlichen Beispielstandorten in Deutschland auf. Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse der Studie für Kombinationen von Windenergie- und PV-Anlagen bei 150 bzw. 250 Prozent Überbauung des NVP mit verschiedenen Verhältnissen der technologiespezifischen Anschlussleistung an der Gesamterzeugungsleistung für drei Beispielstandorte in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Bayern. Bemerkenswert ist dabei, dass die erwarteten oberhalb der NVP-Anschlussleistung erzeugten Strommengen (EE-Überschüsse) als maßgebliche Kennzahl der Einschränkungen durch die Dimensionierung des NVP bei moderaten Überbauungen von 50 Prozent beinahe zu vernachlässigen sind.

Mit Ausnahme des Beispielstandortes in Schleswig-Holstein bewegen sich die nicht einspeisefähigen EE-Überschüsse in einem Rahmen von unterhalb 1,00 Prozent der Stromerzeugung und insbesondere für gleichrangige Verhältnisse beider Erzeugungstechnologien liegen die erwarteten EE-Überschüsse nahe null. Selbst bei signifikanten Überbauungen von 250 Prozent der NVP-Leistung liegen die erwarteten EE-Überschüsse für die Standorte in Nordrhein-Westfalen und Bayern unterhalb von 5,00 Prozent, sodass den hohen Synergiepotenzialen in Bezug auf Investitionen durch die gemeinsame Nutzung des Netzanschlusses in diesen Fällen nur geringfügig negative Einspeiseeffekte gegenüberstehen würden.

|

Nordrhein-Westfalen

|

20 % PV /

80 % Wind |

50 % PV /

50 % Wind |

80 % PV /

20 % Wind |

|

150 % Überbauung

|

0,61 %

|

0,09 %

|

0,53 %

|

|

250 % Überbauung

|

13,82 %

|

4,62 %

|

11,22 %

|

|

Schleswig-Holstein

|

20 % PV /

80 % Wind |

50 % PV /

50 % Wind |

80 % PV /

20 % Wind |

|

150 % Überbauung

|

1,77 %

|

0,35 %

|

1,00 %

|

|

250 % Überbauung

|

22,28 %

|

8,41 %

|

12,61 %

|

|

Bayern

|

20 % PV /

80 % Wind |

50 % PV /

50 % Wind |

80 % PV /

20 % Wind |

|

150 % Überbauung

|

0,43 %

|

0,07 %

|

0,55 %

|

|

250 % Überbauung

|

10,82 %

|

3,75 %

|

12,72 %

|

Tabelle 1: EE-Überschüsse bei Überbauung des NVP an verschiedenen Standorten (Eigene Darstellung auf Basis von: Bundesverband Erneuerbare Energie e.V., Netzverknüpfungspunkte-Studie (11.04.2024))

Das konkrete Synergiepotenzial einer gemeinsamen Netzverbindung ist nur schwer allgemeingültig zu beziffern, die Anteile bewegen sich für Windenergieanlagen jedoch typischerweise zwischen fünf bis zehn Prozent und bei PV-Anlagen zwischen zehn und zwanzig Prozent des Investitionsvolumens. Neben den reinen Kostenersparnissen sprechen jedoch auch die zunehmenden Netzengpässe bei der Anbindung neuer Erzeugungsanlagen für die Realisierung hybrider Parks.

Vor diesem Hintergrund hat sich insbesondere der VKU für einen stärkeren Fokus auf die Überbauung von Netzanschlüssen ausgesprochen, um die vorhandenen Netzkapazitäten bestmöglich zu nutzen und den zusätzlichen Ausbaubedarf entsprechend zu reduzieren. Als Anreize werden neben einer pauschalen Begrenzung der Anschlussleistung und somit einer impliziten, regulatorischen Überbauung von Stand-Alone-Projekten auch die Streichung der EEG-Förderung für Erzeugungsanlagen ohne Überbauung gehandelt.

Die regulatorischen Voraussetzungen wurden durch die Änderung des § 8 EEG sowie die Neueinführung des § 8a EEG am 25. Februar 2025 bereits eingeführt. Die Neufassung des § 8 EEG sieht nunmehr vor, dass Anlagen auch an einem bereits von einer anderen Anlage genutzten NVP angeschlossen werden können, sofern der Bestandsanlagenbetreiber dem zustimmt. Zusätzlich ermöglicht die Neueinführung des § 8a EEG den Abschluss flexibler Netzanschlussvereinbarungen, bei denen die anschlussseitige Leistung zeitlich und der Höhe nach variabel begrenzt werden kann, um die Netznutzung zu optimieren und Cable-pooling zu vereinfachen.

Projektgesellschaft & Finanzierung

Sowohl Wind- als auch Freiflächen-PV-Parks werden im Regelfall in separaten Projektgesellschaften, sogenannten Special Purpose Vehicles („SPV“) umgesetzt. Diese ermöglichen eine klar abgrenzbare Struktur, welche insbesondere im Hinblick auf die Finanzierung (sogenanntes Ringfencing, also eindeutig abgegrenzte Assets der Gesellschaft) von Vorteil bzw. für die Inanspruchnahme von Projektfinanzierungen sogar Voraussetzung ist. Zudem minimiert die Nutzung von Projektgesellschaften in Form von GmbH & Co. KGs oder GmbHs potenzielle Haftungsrisiken und erleichtert die spätere Veräußerung der Projekte, da sowohl Asset als auch Share Deals (Anteilskauf bzw. -verkauf) möglich sind.

Bei der Umsetzung von hybriden Parks stellt sich somit die Frage, ob eine Projektgesellschaft je Erzeugungstechnologie aufgesetzt werden muss oder ob auch eine gemeinsame Projektgesellschaft für beide Erzeugungstechnologien möglich bzw. sinnvoll ist. Generell lassen sich jedoch für nahezu alle Konstellationen sowohl Lösungen mit einer als auch zwei Projektgesellschaften finden, sodass diese Frage anhand der projektspezifischen Gegebenheiten beantwortet werden muss. Insgesamt lässt sich festhalten, dass umso mehr Aspekte für eine gemeinschaftliche Umsetzung in einer einheitlichen Projektgesellschaft sprechen, je verflochtener die Teilprojekte miteinander sind. Nachfolgend werden einige dieser möglichen Verflechtungen beispielhaft beleuchtet.

Pachtverträge

Da ein doppelter Abschluss von Pachtverträgen für beide Teilprojekte weder effizient noch zielführend ist, spricht bei einer hohen Überschneidung der genutzten Flächen vieles für eine gemeinschaftliche Projektgesellschaft, bei der lediglich ein Pachtvertrag für beide Erzeugungstechnologien bzw. Nutzungsarten geschlossen wird. Sind dennoch verschiedene Projektgesellschaften gewünscht, können beispielsweise Modelle mit einer Unterverpachtung der Flächen von einer an die zweite Betreibergesellschaft geprüft werden, sofern die Zielstruktur bereits bei Vertragsschluss mit den Flächeneigentümern beachtet wird.

Finanzierungsverträge

Grundsätzlich verkomplizieren gemeinsame Projektgesellschaften die Abgrenzung der Assets und resultierenden Cashflows, sodass die Umsetzung klassischer Projektfinanzierungsstrukturen erschwert wird. Unter Umständen können, insbesondere für PV-Projekte, welche aufgrund der Kannibalisierungseffekte am Strommarkt zunehmend unter wirtschaftlichen Druck geraten, durch das vermischte Erzeugungsprofil jedoch positive Hedging-Effekte im Vergleich zu Stand-Alone-Projekten generiert werden. Wesentliche Voraussetzung ist dabei, dass die Wirtschaftlichkeit beider Teilprojekte auch isoliert gegeben ist und nur geringe negative Quereffekte zu erwarten sind.

Vermarktung der Stromerzeugung

Auch im Hinblick auf die Vermarktung des erzeugten Stroms kann die Vermischung der Erzeugungsprofile von Wind- und Photovoltaikprojekten positive Effekte generieren, da durch die Glättung der Leistung in der Regel die Attraktivität für Direktlieferungen im Rahmen von PPAs (Power Purchase Agreements) steigt. Falls jedoch die gesicherte Vergütung im Rahmen des EEG ohnehin eine größere Wirtschaftlichkeit der Teilprojekte ermöglicht, liegen entsprechend schwächere Argumente für eine gemeinsame Projektgesellschaft vor. Zudem kommt auch eine nachgelagerte Zusammenfassung der Erzeugungsprofile rein für die bilanzielle Vermarktung des Stroms in Betracht.

Infrastrukturnutzung

Bei der Umsetzung geteilter Netzanschlüsse, also Cable-Pooling, sprechen viele Aspekte für eine gemeinsame Projektgesellschaft, um potenzielle Synergien im Hinblick auf Investitionen und Betriebskosten zu heben und gleichzeitig eine einfache Gesellschafts- und Betreiberstruktur zu wahren. Alternativ ist auch die Bündelung der Infrastruktur in einer der Projektgesellschaften in Verbindung mit langfristigen Infrastrukturnutzungsverträgen oder die vollständige Auslagerung beider Teilinfrastrukturen in eine separate Gesellschaft denkbar.

Einschränkungen bei der Doppelnutzung

Repowering von Windenergieanlagen / Rückbau von Windenergieanlagen (bei Erweiterung um PV)

Das Repowering von Windenergieanlagen in hybriden Parks bringt besondere Herausforderungen, da zwei Technologien mit unterschiedlicher Lebensdauer auf derselben bzw. nahegelegenen Fläche betrieben werden. Windenergieanlagen haben typischerweise eine Laufzeit von ca. 20 bis 28 Jahren: PV-Anlagen hingegen werden häufig 30 Jahre oder länger betrieben. Das bedeutet, dass eine PV-Anlage normalerweise noch in Betrieb ist, wenn die Windenergieanlagen erneuert werden. Das Repowering der Windenergieanlagen ist dann so umzusetzen, dass der PV-Betrieb möglichst wenig beeinträchtigt wird.

Dies wird insbesondere dann relevant, wenn die PV-Anlagen nachträglich in das Parklayout integriert wurden und erst seit wenigen Jahren betrieben werden, da Potenzialflächen für Windenergieanlagen aufgrund der Abstandsregelungen zu Bebauungen nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Für den Fall, dass die Flächenplanung des Repowerings während des PV-Anlagenbaus noch nicht finalisiert ist, können die PV-Anlagen potenzielle Repowering Flächen blockieren. Teile des PV-Parks müssen dann demontiert werden, um die Flächen für die Windenergieanlage freizugeben (dafür sind die entsprechenden vertraglichen Umsetzungen mit dem Flächeneigentümer zu beachten).

Die Notwendigkeit für die Demontage hängt stark von der ursprünglichen Anordnung der Windturbinen, den Geländegegebenheiten und den vorhandenen Zufahrtsmöglichkeiten ab. Eine vorausschauende wirtschaftliche bzw. rechtliche Planung sorgt dafür, dass die Flächen zwischen den Windenergieanlagen langfristig doppelt nutzbar bleiben, ohne dass sich die unterschiedlichen Erneuerungszyklen behindern.

Bauleitplanung (BLP)/Genehmigung

Trotz der technisch möglichen Umsetzung von hybriden Projekten, können baurechtliche Hemmnisse die gemeinsame Flächennutzung durch PV- und Windenergieanlagen erschweren. Eine detaillierte Einzelfallprüfung der baurechtlichen Zulässigkeit und Voraussetzungen ist für die erfolgreiche Projektverwirklichung essenziell.

Es gibt eine Vielzahl typischer bauplanungsrechtlicher Konstellationen, die jeweils individuell zu bewerten sind und unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten für die Verwirklichung einer geplanten gemeinsame Flächennutzung bieten. So können Flächen beispielsweise im Rahmen der Raumplanung als Vorranggebiete für Windenergie oder als Windkonzentrationszonen ausgewiesen sein. Ebenso ist es möglich, dass Flächen im Flächennutzungs- oder Bebauungsplan bereits als Sondergebiete für Freiflächen-Photovoltaik vorgesehen sind. Grundsätzlich stehen im Rahmen jeder der zuvor genannten Konstellationen Planungsinstrumente zur Verfügung, welche eine Doppelnutzung von PV- und Windenergieanlagen rechtlich zulässig machen.

Teilweise wird die Doppelnutzung der Flächen in Landesentwicklungsprogrammen der Bundesländer (z.B. in NRW) als vorzugswürdig angesehen. Im Landesentwicklungsplan NRW (LEP NRW) heißt es ausdrücklich, dass für raumbedeutsame Freiflächen-Solarenergieanlagen im Freiraum u.a. vorzugsweise Windenergiebereiche, sofern dies mit der Vorrangfunktion dieser Bereiche vereinbar ist, genutzt werden sollen (Vgl. 10.2-17 LEP NRW). Dieser Grundsatz ist bei Planungen und Maßnahmen in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen (vgl. § 4 Abs. 1 Raumordnungsgesetz).

Insbesondere durch das seit dem Jahr 2023 geltende Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) soll die ausreichende Verfügbarkeit von Flächen für die Windenergie sichergestellt werden, indem die verpflichtende Ausweisung von Windenergiegebieten geregelt wird. Dies wird insbesondere durch die Festsetzung von Windvorranggebieten oder -konzentrationszonen im Regionalplan umgesetzt.

Die Umsetzung einer Doppelnutzung der Flächen in einem Windvorranggebiet stellt wohl die größte Herausforderung dar, ist jedoch planerisch umsetzbar. Es muss allerdings stets sichergestellt werden, dass die Nutzung durch PV-Anlagen mit der Windenergienutzung vereinbar ist. Eine dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch PV-Anlagen in einem Windvorranggebiet würde jedoch bedeuten, dass eine potenzielle Nutzung durch Windenergieanlagen auf diesen Flächen nicht möglich ist. Eine rechtssichere Lösung stellt hier eine Sondergebietsausweisung im Flächennutzungs- und Bebauungsplan für PV- und Windenergieanlagen, verbunden mit beispielsweise einer auflösenden Bedingung dar, durch welche die Zulässigkeit der PV-Anlagen davon abhängig gemacht wird, dass sie endet, sobald die entsprechenden Flächen für Windenergieanlagen benötigt werden. Im Falle des Eintritts der auflösenden Bedingung müssten sodann die PV-Anlagen zurückgebaut werden, was ebenfalls ausdrücklich zu regeln ist.

Die Doppelnutzung von Flächen für hybride Parks ist rechtlich zulässig, planerisch umsetzbar und politisch gewollt. Kommunen sollten die rechtlichen Spielräume aktiv nutzen, um Flächenkonflikte zu entschärfen und die Energiewende effizient voranzutreiben. Eine Doppelnutzung sollte durch die Kommunen frühzeitig mitgedacht werden, also etwa im Rahmen der Flächenausweisung für Windenergie und der Ausweisung von Sondergebieten.

Fazit:

Hybride Parks bieten eine Vielzahl von Vorteilen, insbesondere Synergieeffekte in Bezug auf Pacht- und Netzinfrastrukturkosten. Durch die Kombination von PV- und Windenergieanlagen kann eine stabilere Stromversorgung gewährleistet und die Gesamtenergiedichte für die genutzte Fläche gesteigert werden. Trotz einiger Herausforderungen, wie Verschattungen und der Notwendigkeit sorgfältiger Planung, bleiben hybride Parks eine vielversprechende Lösung für eine nachhaltige und effiziente Energieerzeugung. Die rechtlichen Rahmenbedingungen und politischen Bestrebungen unterstützen diese Entwicklung, sodass Kommunen und Projektentwickler die Chancen der Doppelnutzung aktiv nutzen sollten.

Wir unterstützen Sie gerne bei der wirtschaftlichen und rechtlichen Umsetzung oder Prüfung von hybriden Parks. Sprechen Sie uns gerne an!